空き家の固定資産税が6倍に!いつから適用されるのか?リスクと対策を解説

固定資産税が6倍に!空き家税の新設

日本では、空き家問題が深刻化しており、政府は空き家固定資産税の6倍の増税、空き家税の新設をすることを検討しています。2023年1月から議論を行ない2023年12月13日に閣議決定で正式に施行されました。今後、放置された空き家の固定資産税が6倍になりえることが予測されます。施行日以降、空き家の所有者は早い段階で何らかの対策が必要になります。空き家の解体や土地活用によって税金を減免する対策もできますが、注意点があり、専門家との相談が必要です。また、自治体や国も空き家問題に取り組んでおり、解体や活用に補助金を出すことで支援しています。空き家問題は地域全体に影響を及ぼす問題であり、解決方法や対策は個人の取り組みだけでなく、自治体や国と協力して進める必要があります。空き家問題に対する取り組みや対策は今後も継続して行われることが予想されます。

増え続ける空き家問題の現状と対策

空き家問題は、近年日本全国で深刻化しています。高齢化や人口減少、都市部への人口集中などが原因で、空き家の数は増加の一途を辿っています。これらの空き家は、近隣住民への迷惑や街の景観の悪化、犯罪の温床になるなど、さまざまな問題を引き起こしています。このような放置された空き家などが固定資産税の6倍になる対象になり可能性があります。必ず空き家対策は必要となります。

固定資産税6倍の増税背景

固定資産税とは、土地や建物を保有している人が支払う税金です。空き家の固定資産税が6倍に増税される背景には、空き家問題の解決や対策を促進するための政策があります。増税により、空き家を持ち続けるコストが高くなることで、所有者が積極的に売却や活用を検討するようになることが期待されています。また、増税分は自治体の財源として活用され、地域の活性化に役立てられることも狙いの一つです。

これから空き家の固定資産税が6倍に増税される時期や、どのような条件で適用されるのかについて詳しく解説していきます。

※ここで言う「6倍」とは、現行の固定資産税に対して6倍に増税されることを意味しています。ただし、具体的な増税率は、地域や物件の状況によって異なる場合があります。

要因 説明 高齢化・人口減少 人口の減少や高齢化が進む中で、空き家が増加しています。 都市部への人口集中 都市部への人口集中により、地方では空き家が増える傾向にあります。 近隣住民への迷惑 空き家が放置されることで、近隣住民に様々な問題が発生します。 街の景観の悪化 長期間放置された空き家は、街の景観を悪化させる原因となります。 犯罪の温床 空き家は、犯罪や不法投棄の場となることがあります。 政策目的 空き家問題の解決を促進するため、固定資産税の増税が検討されています。 空き家の固定資産税が6倍に増税される時期や条件については、地域や物件の状況によって異なる場合があります。そのため、具体的な適用時期や条件を把握することが重要になります。

結論として、空き家問題の現状や固定資産税の増税背景を理解し、適切な対策を講じることが求められます。空き家の固定資産税が6倍に増税されることにより、所有者は積極的に売却や活用、空き家対策を検討することが期待されています。

空き家問題の現状と固定資産税の増税背景について解説しました。今後、空き家問題がさらに深刻化することが予想されるため、適切な空き家対策を行っていくことが重要です。具体的な対策や活用方法については、空き家管理会社や不動産業者、税理士と連携して検討することがおすすめです。

いつから適用されるのか?

空き家固定資産税の6倍増税が適用される時期は、特別措置法の成立から始まります。具体的な適用時期は、法案が可決された後、国や自治体の条例によって定められます。適用時期が決まったら、所有者には事前に通知されることが一般的です。適用時期については、自治体のホームページや公報などで確認できます。

増税の条件と指定方法

空き家固定資産税が6倍に増税される条件は、以下のようになります。

- 長期間使用されていない建物であること

- 周辺の安全や環境に悪影響を及ぼすおそれがあること

- 所有者が建物の管理や利用に対して積極的な対策を講じていないこと

これらの条件を満たす空き家は、自治体によって指定され、固定資産税が6倍に増税されます。指定方法は、自治体が独自に定める基準に基づき、調査や審査が行われることが一般的です。

更地の税金との違い

空き家の固定資産税と更地の税金は、異なる税制度です。空き家の固定資産税は、土地に建物が存在する場合に課税されるもので、6倍の増税が適用される場合があります。一方、更地の税金は、建物が存在しない土地に対して課税されるもので、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されることがあります。しかし、空き家の解体や売却などで更地になった場合でも、固定資産税の軽減が受けられるかどうかは、具体的な状況によって異なります。

特別措置法の成立経緯

空き家税、空き家固定資産税の6倍増税が実現した背後には、特別措置法の成立があります。この法律は、空き家問題解決を目的として制定されたもので、空き家の管理や活用を促進し、地域の安全や環境を守ることを目的としています。

特別措置法の成立には、国や地方自治体、専門家などが関与し、長期間の議論や調査が行われました。その結果、空き家の固定資産税を6倍に増税することで、所有者が積極的に空き家を売却や活用、空き家対策をするよう促すことができるという結論に至りました。

本記事では、空き家固定資産税の6倍増税に関する改正特例について、適用時期や条件、更地の税金との違い、特別措置法の成立経緯について解説しました。これらの情報を参考にして、空き家の適切な管理や活用を検討することが重要です。具体的な対策や活用方法については、専門家や税理士と連携して検討することがおすすめです。

アスリートホーム

空家対策特措法改正、令和5年12月施行決定 | 宮城・仙台の不動産売却・空き家管理

空家対策特措法改正が令和5年12月13日に正式に施行決定しました。改正後の管理不全空き家に指定されたら固定資産税が6倍になる可能性も。宮城県仙台市や多賀城市の空き家の…

空き家問題と賃貸市場:不全管理のリスクと対策

日本全国で増え続ける空き家問題に対して、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」は、所有者の責任を強調し、管理不全の空き家に対する行政の介入を可能にしています。この背景には、放置された空き家が増加する一方で、その危険性やデメリットが深刻な問題となっていることがあります。

管理不全の空き家のリスク

管理が行き届かない空き家は、街の景観を損なうだけでなく、安全上の危険性を高める問題を抱えています。例えば、老朽化による倒壊の恐れや、不法占拠、犯罪の温床となる可能性があります。また、これらの空き家は地域の不動産価格にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。

賃貸市場への影響

空き家が増えることは、賃貸市場にも影響を与えます。所有者が空き家を賃貸物件として有効活用することで、新たな収入源を得ると同時に、地域の住宅需要に応えることができます。賃貸市場への参入には、物件の適切な修繕やリフォーム、法的な手続きの理解が必要です。

空き家の査定と売却

不動産会社による空き家の査定は、所有者がその価値を正確に知るための重要なステップです。査定額が明確になると、所有者は売却や賃貸の選択肢を考える上で具体的な基準を持つことができます。また、売却時の市場価格や相場を把握することは、適切なタイミングでの売却に役立ちます。

管理不全空き家への助言とサポート

国土交通省や地方自治体は、空き家の所有者に対して管理や活用の方法に関する情報提供や助言を行っています。また、専門的な知識を持つ不動産会社や法律の専門家からのサポートを受けることで、所有者は適切な判断を下すことが可能になります。

空き家問題は多面的なアプローチが求められる課題です。法改正や行政の措置だけでなく、所有者自身の意識改革と積極的な対策が重要です。賃貸市場への参入や適切な売却は、空き家問題の解決に向けた一歩となり得ます。所有者は、情報収集と専門家との連携を通じて、自身の不動産を最大限活用する方法を見つけるべきです。

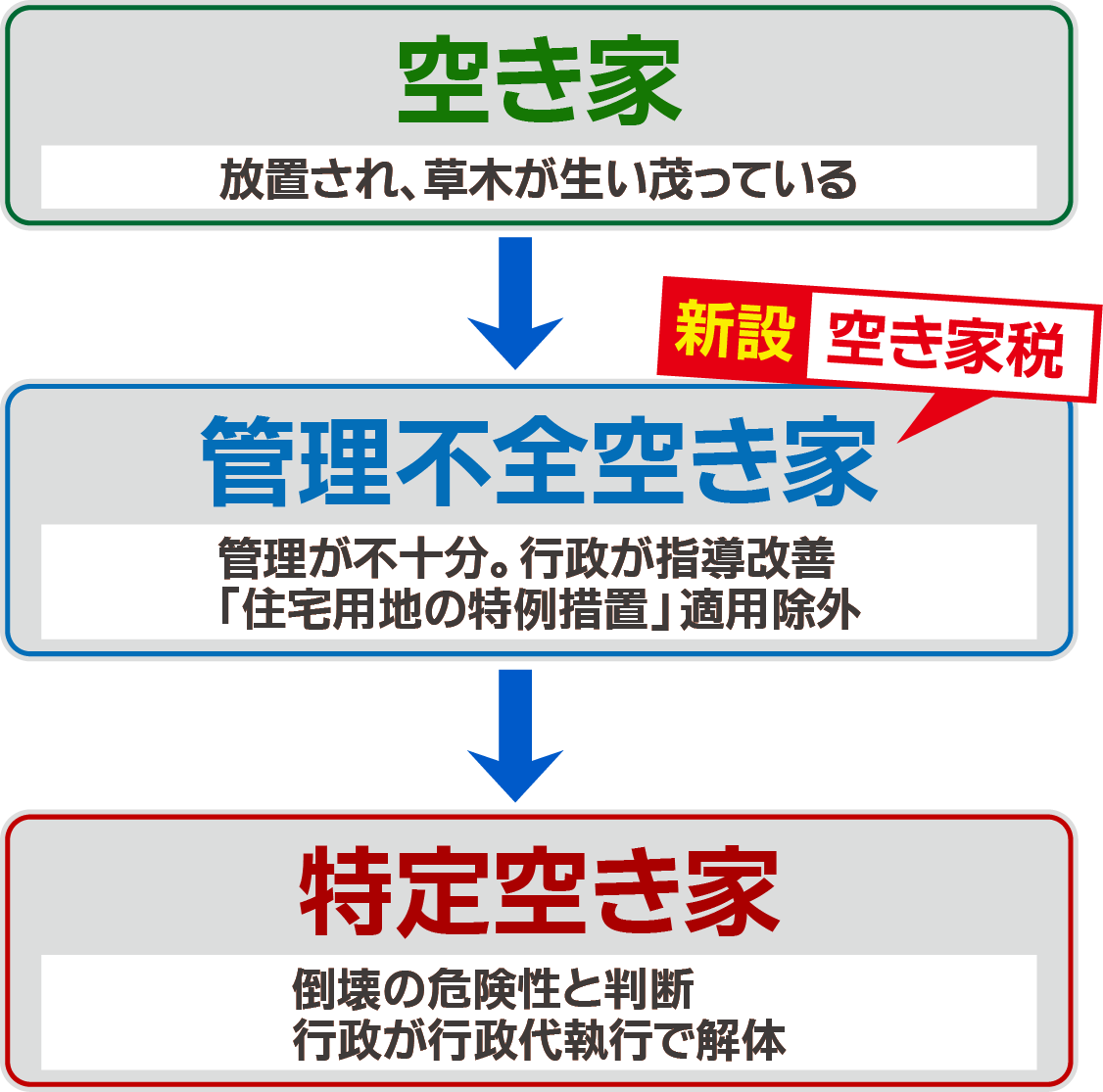

特定空家の指定と管理不全空家への対応

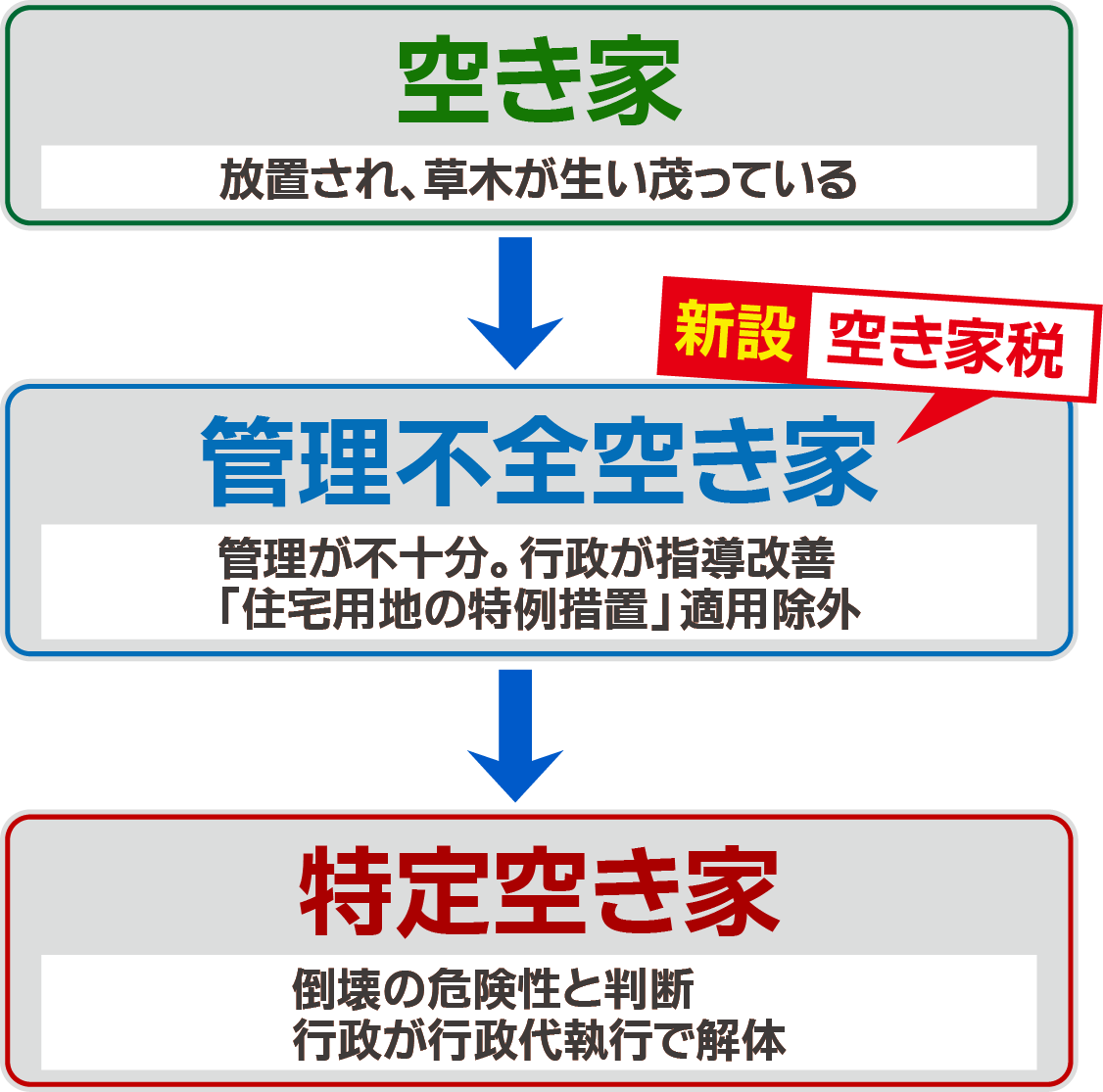

空き家問題の悪化は、倒壊や衛生上の危険など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。これを防ぐため、”空家等対策の推進に関する特別措置法” が施行されています。この法律の下で、特定空家や管理不全空家の状態が定義され、それに対する自治体の指導や勧告が行われます。

特定空家は、倒壊の危険や衛生上有害な状態、または周囲の景観を著しく損なう状態の空き家を指します。一方、管理不全空家は、これらの状態には至っていないが、放置されることが不適切であり、将来的に特定空家になる可能性がある空き家です。

自治体は、これらの空き家に対して指導や勧告を行い、場合によっては改善命令を出します。この命令に従わない場合、固定資産税が6倍に増加する可能性があります。この措置は、空き家の所有者が適切な対応を取るよう促し、より良い生活環境の保全を目指しています。

今回の法改正により、空き家の適切な管理が重要視されています。空き家の所有者は、これらの変更を理解し、適切な管理や活用策を講じる必要があります。適切な管理を行うことで、固定資産税の増加を避けることができ、また、地域の生活環境を守ることにも寄与します。

固定資産税6倍の受ける背景と空き家税新設

本では空き家問題が深刻化しており、その対策として空き家固定資産税の増税が導入されました。この記事では、空き家固定資産税が6倍に増税される背景や、その対象となる条件について解説します。

空き家固定資産税とは

空き家固定資産税とは、空き家に対して課される固定資産税のことを指します。空き家問題の解決を目指して、一定の条件を満たす空き家に対して、通常の固定資産税額の6倍が課税されることになります。この増税により、空き家の保有者が適切な対策を講じることが期待されています。

管理不全、空き家の受ける条件とは

管理不全、空き家が6倍の固定資産税を受ける条件は以下の通りです。

- 建物が居住に適していない場合

- 建物が2年以上使用されていない場合

- 建物の管理が不十分である場合

- 建物が周辺環境に悪影響を及ぼす場合

これらの条件を満たす空き家は、自治体によって指定され、管理不全な空き家には6倍の固定資産税が適用されることになります。ただし、適用開始時期は自治体によって異なるため、詳細は各自治体のホームページや窓口で確認してください。

この増税措置は、空き家の撤去や活用を促進し、地域の景観や安全性の向上に寄与することが目的とされています。空き家保有者は、適切な対策を講じることで、固定資産税の負担を軽減することができます。

空き家問題と不動産会社の役割:査定から活用まで

日本全国で増加する空き家問題は、不動産会社が中心となって解決策を提供する機会となっています。特に2015年に施行された空き家対策特別措置法以降、この問題はさらに注目されています。

不動産会社による空き家の査定

空き家の価値を正確に評価するためには、プロフェッショナルな査定が必要です。不動産会社は、物件の状態、立地、市場動向を考慮した上で、適切な価格を提示します。この査定額は、所有者が売却や賃貸を検討する際の重要な基準となります。

空き家の活用方法と助言

不動産会社は、空き家の所有者に対して、売却、賃貸、リフォームなどの様々な活用方法を提案します。例えば、小規模な修繕を行い、駐車場や倉庫として利用することもできます。また、新築のような大掛かりなリフォーム後には、賃貸市場に投入することが可能です。

税法との関連

空き家の所有者は、法律や税法の変更に留意する必要があります。例えば、固定資産税の評価額が変わることで、経済的な負担が増加する可能性があります。こうした情報を得るためにも、不動産会社や税理士との連携が重要です。

管理不全に対する措置

管理不全の空き家は地域に悪影響を及ぼすため、所有者は適切な措置を取る必要があります。不動産会社は、空き家の状態を改善するための具体的な方法や、行政から受けることができる支援に関するアドバイスを提供できます。

空き家問題は、所有者だけでなく、地域全体にとっても重要な課題です。不動産会社は、査定から活用提案、法律・税金のアドバイスに至るまで、この問題に対する解決策を幅広く提供できる重要な役割を担っています。所有者は、専門家の助言を受け、積極的に空き家の適切な管理や活用を図るべきです。

アスリートホーム

空き家税とその対策に空き家管理を活用!

空き家税導入で固定資産税が増える可能性がある仙台市や多賀城市の空き家の所有者は、売却、賃貸、空き家管理業者の委託などを検討すべきです。これらの対策は、税金負担を…

空き家の6倍固定資産税回避:対策と適用時期

解体や売却で減免を受ける:空き家の固定資産税を高くしないためには、解体や売却が有効な方法です。解体により建物がなくなることで、固定資産税が土地のみに課税されるため、税額が軽減されます。また、売却によって空き家を手放すことで、固定資産税の負担がなくなります。

土地活用や賃貸で負担を軽減:空き家を活用することで、固定資産税の負担を軽減できます。例えば、空き家を賃貸物件にすることで、家賃収入が得られ、税金の負担を相殺できます。また、土地を駐車場や広告看板スペースとして貸し出すことも、税額を軽減する効果があります。

管理が難しい場合の対策法

空き家の管理が難しい場合は、空き家管理サービスを行っている会社に依頼することで、固定資産税の負担を抑えることができます。管理会社は、空き家の維持管理や賃貸活用をサポートし、税額が高くならないように対策を提案してくれます。

特例措置の適用外となる共有不動産

共有不動産の場合、特例措置が適用されないケースがあります。共有持分権者のうち、少なくとも1人が適切な管理や活用を行っている場合、6倍の増税は適用されないことがあります。このような場合は、共有者間で連携し、適切な対策を講じることが重要です。

相続時の税理士や専門家への相続対応

空き家を相続した際には、税理士や専門家に相談することで、適切な対策が見つけることがあります。相続によって空き家を所有することになった場合、固定資産税の負担が大きくなる可能性があります。税理士や専門家に相談することで、相続税の節税対策や空き家固定資産税の軽減策を提案してもらえます。

空き家固定資産税を高くしない方法として、「解体や売却で減免を受ける」「土地活用や賃貸で負担を軽減」「管理が難しい場合の対策法」「特例措置の適用外となる共有不動産」「相続時の税理士や専門家への相続対応」について解説しました。

これらの方法を適切に活用することで、空き家の固定資産税を6倍にしないで済むことがあります。ただし、状況によっては専門家の助けが必要になることがあるため、適切な対策を講じるためにも、税理士や不動産専門家と相談することをおすすめします。空き家の適切な管理や活用によって、固定資産税の負担を軽減することが可能です。

6倍固定資産税:市場影響と展望

解体工事や工事会社への需要増

空き家の固定資産税が6倍に増税されることで、解体工事や工事会社への需要が増えることが予想されます。空き家を解体することで固定資産税の負担を軽減できるため、多くの人が解体工事を検討するようになります。この結果、解体工事を行う会社にとっては、仕事量が増加することが見込まれます。

都市計画税や負担調整措置の検討

空き家の固定資産税増税に伴い、都市計画税や負担調整措置の検討が進んでいます。これは、空き家問題の解決を目指すための取り組みであり、今後、都市計画税の見直しや負担調整措置が導入される可能性があります。これらの制度が整備されることで、空き家問題がより効果的に解決されることが期待されます。

SNSアカウントを活用した情報収集

空き家固定資産税の増税や関連情報について、SNSアカウントを活用した情報収集が有効です。TwitterやFacebookなどのSNS上で、専門家や関係者からの最新情報を得ることができます。また、質問や意見交換ができることから、空き家問題や固定資産税に関する情報を効率的に収集することが可能です。

空き家の固定資産税が6倍に増税されることは、住宅市場に大きな影響を与えていますが、同時に新たな機会や対策が生まれることも考えられます。例えば、空き家を再利用した賃貸や売却、地域の活性化を図る土地活用などが挙げられます。

また、行政や地域住民と連携して空き家問題に取り組むことも大切です。地域住民同士で情報交換を行ったり、自治体の支援制度を利用することで、空き家問題を一緒に解決していくことができます。

空き家固定資産税6倍増税は、今後の住宅市場において大きな転換点となるでしょう。適切な対策を行い、住宅市場の安定を図ることが重要です。また、専門家や税理士と相談し、適切な対策を講じることが求められます。最新情報に注意を払い、適切な対策を講じることで、空き家問題を解決し、住宅市場の発展につなげることができるでしょう。

6倍の固定資産税と空き家問題:全国対策

空き家問題は日本全国で深刻化しており、今後もさらに増加することが予想されます。この記事では、空き家に関するリスクと活用方法について、また、一括査定依頼を利用した売却方法やお役立ち情報についてご紹介します。

保持するリスクと活用方法

空き家を保持することには、固定資産税の増税や管理費用、不法占拠などのリスクがあります。これらのリスクを回避するためには、空き家を適切に活用することが重要です。活用方法としては、賃貸や民泊、地域のコミュニティスペースとしての利用などが考えられます。

一括査定依頼を利用した売却

空き家を売却する際には、一括査定依頼を利用することで、複数の不動産業者から査定額を比較することができます。これにより、適切な価格で売却ができる可能性が高まります。また、一括査定依頼を行うことで、手間も省けます。

空き家問題に対処するためには、最新の情報を把握することが大切です。例えば、固定資産税が6倍に増税されることや、いつから適用されるかなどの情報は、空き家の管理や売却に影響を与えるため、把握しておくことが重要です。また、自治体や地域の支援制度についても調べておくと、空き家問題への対策がスムーズに進められます。

最後に、空き家問題は国内外で様々な対策が検討されています。今後も最新情報をチェックし、適切な対策を講じることで、空き家問題を解決し、住宅市場の発展につなげることができるでしょう。

空き家固定資産税の6倍増税と対策のまとめ

空き家問題は日本全国で深刻化しており、固定資産税の6倍増税など、さまざまな対策が取られています。この記事では、空き家問題に対する対策として、増税対策や専門家との連携についてまとめました。

増税対策としての解体や土地活用

空き家の固定資産税が6倍に増税されることを受け、解体や土地活用などの対策が重要となります。解体により更地となった土地は、固定資産税が軽減されることがあります。また、土地活用により、賃貸や民泊、地域のコミュニティスペースとして利用することで、固定資産税の負担を軽減することが可能です。

専門家との連携で円滑な対策が可能

空き家問題に対処するためには、税理士や不動産業者などの専門家と連携することが重要です。専門家は、固定資産税の増税時期や対策方法に関する最新情報を提供し、適切なアドバイスを行うことができます。また、一括査定依頼を利用した売却方法や自治体の支援制度など、さまざまな情報を提供してくれるため、円滑な対策が可能となります。

最後に、空き家問題は今後も深刻化する可能性がありますが、適切な対策を講じることで、問題を解決し、住宅市場の発展につなげることができます。所有者、自治体、専門家が連携し、多角的な視点から対策を進めることが重要です。空き家の適切な管理や活用は、個人の負担軽減だけでなく、地域社会全体の利益にも繋がるため、積極的な取り組みが求められます。

このように、空き家固定資産税の6倍増税は、多くの挑戦をもたらしますが、同時に新たな機会や対応策を生み出す契機でもあります。情報を適切に収集し、適切な対策を講じることで、空き家問題の解決に一歩近づくことができます。アスリートホームは空き家管理の経験からこのような管理不全空き家に指定されないよう未然に防ぐことができます。宮城県内や仙台市、多賀城市、利府町、塩竃市、七ヶ浜町の空き家の管理でお困りでしたら一度ご相談ください。